Виды природных горных пород: классификация и свойства

Узнайте из подготовленного нами материала, какие виды натуральных камней можно использовать при отделке вашего дома, как они классифицируются и какими свойствами обладают.

Основные типы природных горных пород

топчущийся

Мрамор

Сланец

Травертин

Гранит

Петрологические концепции

Что такое рок?

Как классифицируются горные породы?

Генетические типы горных пород

Магматические породы

Метафорические скалы

Осадочные породы

Описание камня: Что вам нужно знать о них?

Гранит

базальт

Мрамор

Сланец (сланец)

Известняк/Травертин

песчаник

Основные типы природных горных пород

ИЗВЕСТНЯК

Известняк, также известный как известняк, представляет собой осадочную горную породу, образованную в основном из минерала кальцита. В некоторых случаях карбонат кальция может осаждаться непосредственно из морской воды, но чаще всего он образуется из ископаемых останков морских существ. Эти оболочки могут быть целыми или разбитыми на мелкие частицы. Существует много видов известняка, которые различаются по цвету, пористости и долговечности. Известняк устойчив к влаге, но чувствителен к кислым растворам. Из-за своей пористости этот камень необходимо защищать от воздействия кислотных веществ и воды, нанося слой гидроизоляции.

МРАМОР (ru: Мрамор)

Мрамор — метаморфический камень. Как и травертин, мрамор является разновидностью известняка, но между этими двумя натуральными камнями существует множество различий. Поскольку мрамор — это соленая порода, его карьеры находятся недалеко от моря. Это делает мрамор, как правило, связанным с древними культурами Рима и Греции. Однако месторождения мрамора имеются и вдали от берегов моря, например, в США или Германии. Он имеет более высокую плотность, чем травертин, и встречается в большем разнообразии цветов. Помимо белого мрамора, который является наиболее распространенным из всех видов, существуют также синий, зеленый, черный и другие цветные виды мрамора. Одним из самых известных зданий, построенных из мрамора, является дворец Тадж-Махал в Индии.

Общие физические свойства мрамора:

К физическим свойствам мрамора относятся твердость, плотность, сжимаемость и т. д. Большинство видов мрамора (за очень немногими исключениями) имеют следующие характеристики:

Твёрдость: 3–4 по шкале Мооса

Плотность: 2,55 - 2,7 кг/см³

Прочность на сжатие: 70 - 140 Н/мм²

Модуль разрыва: 12 - 18 Н/мм²

Водопоглощение: менее 0,5%

Пористость: очень низкая

С точки зрения химических свойств мраморы представляют собой кристаллические породы, состоящие в основном из кальцита, доломита или серпентина, а также других второстепенных компонентов, которые различаются в зависимости от происхождения.

СЛАНЕЦ

Сланец — метаморфическая горная порода, которая образовалась и затвердела при высоких температурах под давлением земной коры, превратившись в прочный и устойчивый камень. Хотя сланец чаще встречается в темных тонах, он имеет широкую гамму оттенков. Цвет сланца во многом зависит от места его добычи: красный, кремовый, охристый, зеленый, серый и черный. В зависимости от места добычи сланец имеет очень мелкое зерно, различную текстуру и даже узоры. Не существует двух одинаковых сланцевых плиток. Не оставляет пятен и не впитывает влагу. Чтобы сохранить привлекательный внешний вид поверхности как можно дольше, ее необходимо гидроизолировать.

Общие физические свойства сланца:

Средняя кажущаяся плотность: 2,6 - 2,8 т/м3 (сланец - плотная порода)

Водопоглощение: 0,1 - 0,6% (очень низкое, сланец подвергся значительной дегидратации в результате уплотнения, его пористость низкая, однако сланец нуждается в гидроизоляции)

Твёрдость по шкале Мооса: 6-7 (сланец — довольно твёрдая порода; алмаз считается самой твёрдой и имеет значение 10)

Пористость: низкая (из-за значительного уплотнения при формировании)

Изолятор: да (электрический)

Цвет: варьируется в зависимости от минералогического состава (от черного, если содержит органические вещества, до красного, если содержит оксиды железа); черный, серый, зеленый, пестрый (последний наиболее востребован и ценится), редко светлые тона.

Минералогический состав: часто состоит из кварца и глинистых минералов (мусковита или иллита), к которым в разных пропорциях добавляются другие минералы (биотит, хлорит, гематит — они придают сланцу зеленый или красноватый цвет).

Органический состав: черные сланцы содержат органические вещества животного и растительного происхождения; иногда также появляются окаменелости из-за низкой степени метаморфизма.

ТРАВЕРТИН

Травертин — природный материал из семейства известняков. Он состоит из карбоната кальция и чаще всего встречается в виде отложений вблизи горячих источников. Травертин — очень пористый натуральный камень, чувствительный к контакту с кислотными и цитрусовыми веществами, а также к чистке. Рекомендуется гидроизолировать поверхность травертина, чтобы защитить ее от возможных пятен. Колизей в Риме — одно из самых известных зданий, построенное преимущественно из травертина. Его название происходит от итальянского слова «travertino», произошедшего от древнеримского названия Тибур (ныне Тиволи), города недалеко от Рима, где находится карьер, в котором на протяжении многих столетий добывался травертин.

ГРАНИТ (ru: Гранит)

Гранит — массивная, крупнозернистая магматическая порода с кристаллами размером в несколько миллиметров. Он образуется на большой глубине и состоит из кварца, полевого шпата или темноокрашенных минералов. Элементы, определяющие цвет гранитных плит: серый, белый, черный, розовый, голубоватый, желтый или красный. Существуют гранитные плиты, которые внешне очень похожи на мрамор, но по сравнению с ним гранит более устойчив к царапинам, кислотам и огню. Благодаря своим качествам этот натуральный камень используется в строительстве уже тысячи лет. Слово происходит от латинского «granum», что означает маленькое и твёрдое семя (в румынском языке оно дало слово «grana»).

Общие физические свойства гранита:

= средняя плотность составляет 2,65–2,75 г/см3, значения, которые требуют очень низкой проницаемости и водопоглощения (0,1–0,6%);

- прочность на сжатие очень высокая – около 200 МПа (мегапаскалей) или 140 - 210 Н/мм²;

- температура плавления гранитов составляет 1215 – 1260 °C;

- Твёрдость по шкале Мооса: 6–7.

Петрологические концепции

Поскольку горные породы и минералы имеют большое экономическое и практическое значение, их изучение давно стало необходимостью. Так возникла настоящая наука о Земле с многочисленными направлениями — геология. Среди разделов геологии выделяется петрология — сложная и весьма обширная область анализа горных пород.

Петрология — раздел геологии, занимающийся петрогенетическим и петрографическим изучением горных пород:

- петрогенезис — раздел петрологии, изучающий сложные проблемы генезиса магматических, метаморфических и осадочных пород и последовательность генетических процессов, приведших к их образованию;

- петрография — раздел петрологии, целью которого является инвентаризация, классификация и описание горных пород с точки зрения их минералогического состава, структуры и текстуры.

Петрология, в свою очередь, делится в зависимости от изучаемой ею области земной коры на:

- эндогенная петрология (включает изучение магматических и метаморфических пород);

- седиментационная петрология (изучение горных пород, образовавшихся в осадочных бассейнах на поверхности Земли);

- петрология пород глубоких участков земной коры.

Что такое рок?

Горная порода — неоднородный минеральный агрегат, обычно полиминеральный (может быть и мономинеральным), образующийся в результате естественных процессов в земной коре или на ее поверхности, характеризующийся четко определенным минералогическим составом, структурой и текстурой.

Критерии, используемые в общих классификациях горных пород, касаются области формирования по отношению к топографической поверхности, генетических процессов, контролирующих их образование, и химико-минералогического состава.

Как классифицируются горные породы?

В зависимости от места образования по отношению к топографической поверхности различают:

- эндогенные породы образуются под контролем эндогенных процессов, изнутри земной коры (магматических и метаморфических). Примеры: гранит, базальт, андезит, мрамор, сланец.

- экзогенные горные породы образуются в осадочных бассейнах на поверхности Земли под контролем экзогенных процессов. Примеры: известняк, доломит, травертин, песчаник, глина.

С генетической точки зрения в зависимости от основных типов процессов, приводящих к образованию минеральных агрегатов, различают:

- магматические породы - обычно полиминеральные, силикатные агрегаты, образованные путем консолидации магм внутри земной коры (интрузивные породы) или на ее поверхности (эффузивные породы);

- метаморфические породы - полиминеральные или мономинеральные агрегаты, образованные путем твердофазной перекристаллизации (= бластезиса) ранее существовавших пород под действием динамических (преимущественно давления), термических (преимущественно температуры) или динамотермических (давления и температуры) факторов;

- осадочные горные породы - это агрегаты, которые образуются в осадочных бассейнах на поверхности земли, под водой или на суше, под действием экзогенных процессов: физических (дезагрегация, перенос, аккумуляция и т. д.), химических (химическое осаждение, изменение и т. д.) и биотических (биохимических, биоаккумуляция и т. д.).

Генетические типы горных пород

Магматические породы

Магматические породы в широком смысле включают как породы, образовавшиеся в результате консолидации магмы на глубине, так и лавы на поверхности.

Магма — природная многокомпонентная система, устойчивая при температурах выше 6500ºC, состоящая из жидкой фазы (по составу близка к силикатному расплаву), газообразной фазы (состоящей из летучих элементов) и твердой фазы. Из магмы в результате ее остывания образуются магматические породы (их также называют плутоническими или глубинными).

Наиболее распространенными являются силикатные магмы (с содержанием SiO2 более 30%), однако в природе в небольших количествах встречаются также карбонатные, серные и оксидные магмы.

Силикатные магмы классифицируются по содержанию в них кремнезема на:

- кислые магмы с содержанием SiO2 более 63% (весовой процент);

- нейтральные магмы с содержанием SiO2 52% и 63%;

- основные магмы с содержанием SiO2 ниже 52%. В основных магмах растворено большое количество летучих веществ, что придает им большую текучесть, чем кислым.

Лава — это магма, которая достигает поверхности и вытекает, теряя часть своих летучих веществ. Вулканические (эффузивные) породы образуются из лавы. Подобно магмам, они могут быть кислыми, нейтральными или основными. Основные лавы более горячие и жидкие, а кислые лавы более холодные и вязкие.

В результате консолидации магм и лав образуются плутонические и вулканические породы, состоящие из твердых кристаллизованных или аморфных (стекловидных) минеральных фаз.

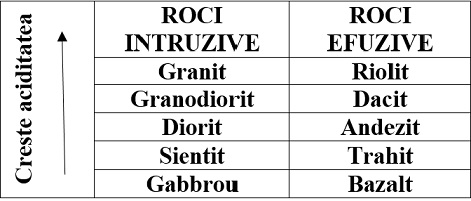

Классификация магматических пород

Классификация магматических и вулканических пород основана на нескольких критериях. Наиболее распространенные из них:

а. площадь затвердевания по отношению к земной топографической поверхности;

б. химический состав (кислотность - основность, в зависимости от количества кремнезема);

в. структура горных пород (степень кристалличности, т. е. соотношение между закристаллизованным и не закристаллизованным объемом горной массы; размер кристаллов);

г. Минералогический состав (по процентному содержанию кварца, калиевых полевых шпатов, плагиоклазовых полевых шпатов и фельдшпатоидов).

а. В зависимости от площади затвердевания горных пород по отношению к топографической поверхности их классифицируют на:

- плутонические породы (магматические, интрузивные) – затвердевшие ниже топографической поверхности;

- вулканические породы (эффузивные) – затвердевшие на поверхности.

Для плутонических пород характерны фанеритовые и полнокристаллические структуры, что обусловлено тем, что они консолидировались на больших глубинах, где изменение температуры и давления было медленным, что обеспечивало полную кристаллизацию магмы и более длительное физическое время роста кристаллов относительно поверхности.

Напротив, вулканические породы, образовавшиеся на поверхности или вблизи нее, характеризуются гиалиновыми, афанитовыми или профировыми структурами, характеризующимися гораздо более быстрым охлаждением по сравнению с подземной средой.

Каждая интрузивная порода имеет поверхностный эквивалент (эффузив), сходный по химическому составу, но отличающийся по внешнему виду кристаллов.

t-выравнивание:выровнять">

б. С точки зрения химического состава, в зависимости от содержания SiO2, магматические породы классифицируются на:

- кислоты с содержанием SiO2 более 63%, в которых кварц связан с такими минералами, как полевые шпаты, мицеллы, амфиболы и т. д. (например, гранит-гранодиорит и риолит-дацит);

- нейтральные с содержанием SiO2 от 52% до 63%, в которых свободный кварц отсутствует или содержится в небольших количествах, зато увеличивается процент железомагниевых силикатов (например, андезит);

- основные, в которых содержание SiO2 составляет 45–52%, лишенные кварца, но богатые железо-магнезиальными силикатами (например, базальтом);

- ультраосновной, характеризующийся содержанием SiO2 от 30 до 45% и преобладанием оливина, как в случае с перидотитом. В континентальной области они известны только в глубоких областях земной коры, на контакте земной коры с астеносферой и в области океанических рифтов.

в. По своей структуре магматические породы классифицируются следующим образом:

в.1. По степени кристалличности, особенно по доле стекла:

- полнокристаллические породы, вся масса которых полностью кристаллизована, например, плутонические породы (граниты, габбро и т. д.);

- гипокристаллические породы, состоящие как из кристаллов, так и из стекла, как в случае эффузивных пород (андезиты, риолиты и т. д.);

- гиалиновые породы (стекловидные = стекловидные), имеющие всю массу стекловидную, лишенную кристаллов, такие как вулканические стекла, обсидиан и пемза.

в.2. По абсолютным размерам кристаллов:

- фанеритовые породы с кристаллами, видимыми невооруженным глазом, размером более 0,2 мм;

- афанитовые породы с кристаллами, невидимыми невооруженным глазом, размером менее 0,2 мм.

Метафорические скалы

В результате динамики литосферы (динамики земной коры) часть объемов горных пород оказывается в условиях давления и температуры, существенно отличающихся от условий, в которых они образовались, что вызывает ряд преобразований в их твердом состоянии, приводя к образованию еще одной категории горных пород — метаморфических пород.

Совокупность твердофазных преобразований, посредством которых существовавшие ранее породы стремятся адаптироваться к новым условиям давления и температуры, называется метаморфизмом. В результате этого процесса образуются метаморфические породы.

Метаморфизм заключается в твердом преобразовании ранее существовавшей породы (протолита) в новую породу (метаморфит). Метаморфит отличается от протолита петрографической структурой, минералогическим составом и химическим составом. Протолитом может быть любой тип породы, существовавший ранее в земной коре: магматический, осадочный или даже метаморфический.

Последствия метаморфических процессов следующие:

- изменение петрографической структуры либо путем пространственной перестройки кристаллов протолита, либо путем изменения формы и размеров кристаллов;

- изменение минералогического состава протолита, при этом глобальный химический состав протолита и метаморфита остается постоянным;

- изменение общего химического состава протолита (реже).

В земной коре с увеличением глубины изменяются температура, давление (литостатическое и стрессовое) и состав жидкости. Эти параметры являются основными контролирующими факторами метаморфизма.

Температура

Он представляет собой метаморфический фактор огромной важности. С глубиной это явление усиливается, что приводит к нагреванию пород.

Температуры, при которых происходят метаморфические процессы, составляют от 200°C до 1000°C. Температуры ниже 200°С характеризуют области, где происходит диагенез осадков (превращение осадков в осадочные породы), начиная с 200°С наблюдаются первые превращения в глины, а выше 1000°С начинается плавление безводных пород (процесс анатексиса). В зависимости от значения температуры между двумя пределами изменчивости можно выделить четыре стадии (степени) метаморфизма:

- низкая (анхиметаморфизм) между 200 и 400°С – филлиты, сланцы;

- средняя между 400°C и 600°C - зеленые сланцы;

- высокая, 600-650°С - амфиболиты, гнейсы, мраморы;

- очень высокая, 650-700°C, близкая к анатексии, называемой ультраметаморфизмом.

давление

Давления, при которых происходит метаморфизм, варьируются от нескольких бар (атмосфер) вблизи поверхности Земли до приблизительно 10 килобар (10 000 атм) на глубине около 35 км.

С точки зрения барических условий различают три типа метаморфизма:

- низкие, до 2-4 килобар, при слабых перекристаллизациях образуются филлиты и сланцы;

- средний, 4-7 килобар, с сильными перекристаллизациями, как в амфиболитах;

- высокое и очень высокое давление, свыше 7 килобар, когда образуются гнейсы, гранитогнейсы и т. д.

Давление как фактор метаморфизма может быть двух видов:

- литостатическое давление – один из факторов общего действия, постоянно увеличивающийся с глубиной, за счет увеличивающегося веса вышерасположенной толщи горных пород. Это давление сжимает тело, но не деформирует его. Его увеличение с глубиной приводит к изменению плотности горных пород;

- направленное давление (напряжение) - является деформационным, так как действует преимущественно в определенном направлении. Адаптация к напряжению осуществляется путем дробления горных пород по степени хрупкости, процесс, называемый катаклазом (образующиеся породы называются катаклазитами), или путем переориентации минералов в направлениях, перпендикулярных направлению действия напряжения. Переориентация минералов в параллельных плоскостях, перпендикулярных направлению действия напряжений, обусловливает появление сланцеватости — основного диагностического признака многих метаморфических пород. По этой причине для метаморфических пород также использовалось узкое название кристаллические сланцы;

Жидкости

Жидкости катализируют химические реакции, увеличивая их скорость; они представляют собой векторы, обеспечивающие «миграцию» химических компонентов и являющиеся фактором химико-минералогических преобразований.

Структура метаморфических пород зависит от степени и типа метаморфизма. Появление и рост кристаллов в твердом состоянии путем метаморфической перекристаллизации называется бластезисом, а образующиеся структуры называются кристаллобластическими. По форме кристаллов и соотношению между ними различают:

- гранобластовые структуры, представленные зернистыми кристаллами с почти одинаковыми размерами в трех направлениях (изометрические), например: мрамор;

- лепидобластовые структуры (lepidos = чешуя) - пластинчатые или чешуйчатые кристаллы, расположенные параллельно, похожие на рыбью чешую, часто встречающаяся структура в слюдяных сланцах (кристаллических слюдяных сланцах);

- нематобластические структуры, в которых удлиненно-призматические кристаллы ориентированы параллельно, что придает породе волокнистый вид (амфиболиты);

Текстура, т.е. пространственное распределение составляющих ее минералов, может быть:

- сланец, состоящий из слоистых минералов, расположенных в параллельных плоскостях, как, например, обнаружено. слюдяным сланцам, сланцу;

- массивные, минералы которых не имеют преимущественной ориентации, например кварцит, мрамор.

Факторы, контролирующие метафоризм

В зависимости от интенсивности метаморфизма можно выделить две большие категории горных пород:

- породы с низкой степенью метаморфизма, в которых протолит легко узнаваем, поэтому к названию исходной породы добавляется приставка «мета»; например метабазальт, метагранит и т. д.;

- породы с высокой степенью метаморфизма, не сохранившие петрографического строения протолита, а иногда и его химического состава. Среди этих метаморфитов следует отметить:

- роговые - изотропные, микрозернистые метаморфические породы, разнообразные в минералогическом отношении;

- скарны - обычно изотропные породы, состоящие в основном из силикатов кальция;

- мраморы - образованы из крупных кристаллов кальцита;

- кварциты - преимущественно кварцитовые породы;

- гнейсы - сланцеватые породы, состоящие преимущественно из полевых шпатов и слюд;

- слюдяные сланцы - сланцевые породы, состоящие в основном из слюды и кварца;

- филлиты - мелкозернистые сланцеватые породы, состоящие из филлосиликатов;

- зеленые сланцы - сланцевые породы, образованные альбитом и зеленым минералом (хлоритом, эпидотом);

- амфиболиты - сланцеватые породы, состоящие из роговой обманки и плагиоклазового полевого шпата;

- эклогиты - породы с высокой плотностью более 3,3 г/см3.

Осадочные породы

Экзогенные процессы и явления (с поверхности Земли) обусловливают дезинтеграцию (физическое разрушение) и изменение (химическое разрушение) горных пород, слагающих положительные формы земного рельефа, перенос обломков, образовавшихся в результате разрушения ранее существовавших горных пород, и их седиментацию (накопление) в пониженных областях, называемых седиментационными бассейнами. В результате накопления обломков образуются обломочные породы (гравий, пески, илы, отмели, конгломераты, песчаники, алевриты, мергели, глины). При этом в бассейнах с разной интенсивностью протекают различные химические и биохимические процессы, формируя породы химического осадконакопления (известняки, доломиты, силиколиты, эвапориты и др.) и биотические породы (органогенные известняки, силиколиты, уголь, нефть, газ и др.).

В результате процесса накопления осадки подвергаются физико-химическим преобразованиям уплотнения, цементации и т. д., известным как диагенетические процессы. В результате диагенетических процессов отложения преобразуются в осадочные породы.

Из-за разнообразия условий формирования и многочисленных процессов, способствующих осадочному петрогенезу, классификация осадочных пород затруднена. Обычно критерии классификации осадочных пород касаются: генетических процессов и химико-минералогического состава.

Осадочная классификация

В зависимости от преобладающих генетических процессов, контролирующих формирование осадочных пород, различают следующие типы: обломочные породы (эпикластические и пирокластические), химические породы (химическое осаждение и изменение) и биотические породы (биоконструкция и биоаккумуляция).

а. Обломочные породы

а.1. Эпикластические (обломочные) породы образовались в результате накопления в осадочных бассейнах обломков (детрита), образовавшихся под воздействием физико-механических процессов на ранее существовавших породах в областях сноса (магматических, осадочных, метаморфических). В свою очередь, они классифицируются по размеру компонентов (обломков) и степени консолидации (цементации).

а.2. Пирокластические породы состоят из материала, выброшенного в воздух в результате взрывной вулканической активности, а затем перенесенного в бассейны, где происходит седиментация. В эту категорию входят туфы, пучки, пирокластические агломераты, вулканические брекчии и т. д.

б. Биотические (органогенные) породы образуются либо в результате накопления in situ биокластов (остатков морских организмов, обычно раковин или растительного детрита и т. д.), что приводит к образованию биоаккумулятивных пород (таких как сланец, торф, уголь и т. д.), либо в результате деятельности рифовых организмов (кораллов, мшанок, известковых водорослей, бактерий и т. д.), что приводит к образованию биостроительных пород (таких как рифовые известняки, строматолитовые известняки, водорослевые известняки и т. д.).

Органогенные породы по характеру горения классифицируются на:

- акаустобиолиты (негорючие органогенные породы), к которым относятся рифовые известняки, диатомиты, радиоляриты, спонголиты и др.;

- каустобиолиты, представляющие собой горючие породы, такие как торф, уголь, сырая нефть и природный газ.

в. Химические породы

Химические осадочные породы являются результатом концентрирования (пересыщения) растворов, которое может возникать вследствие подводных вулканических выбросов, испарения в засушливых районах, интенсивной биогенной деятельности и т. д.

В зависимости от области, в которой они прошли обучение, можно выделить две категории:

- континентальные, образованные осаждением в эндокарстах (осадочные известняки, слагающие натечные образования: сталактиты, сталагмиты, драпировки и т. п.), около источников (известковые туфы, травертины), а также излиянием пород, образованных химическим осаждением в континентальных озерах в районах с дефицитом воды (гипс, ангидрит, каменная соль и т. п.);

- морские, возникающие в результате чрезмерной концентрации в морских бассейнах с ограниченной циркуляцией (гипс, ангидрит, сильвин, карналлит и т. д.) или иным образом (известняк, силиколит и т. д.).

г. Остаточные породы образуются в результате химического и биохимического выветривания и накопления на месте залегания труднорастворимых минералов (бокситов, латеритов, почв).

Химико-минералогическая классификация

В зависимости от химико-минералогического состава различают следующие типы горных пород:

а. Карбонатные - представлены биоконструированными породами (рифовые известняки), а также биоаккумулятивными (мел, мергели с глобигеринами и т. д.) или биокластовыми (калькарениты, состоящие из биокластов песчаного размера);

б. Глинистые - состоят из гидратированных алюмосиликатов: каолина, бентонита, различных иллитовых, монтмориллонитовых глин и т. д.;

в. Глиноземистые - образуются путем остаточного накопления (бокситы);

г. Хлоруровая – образуется в результате осаждения из пересыщенных растворов (каменная соль, сильвин);

е. Кремнистый - образован скоплением раковин кремнистых организмов (диатомит, радиолярит, менилит, яшма);

ф. Сульфат — образуется в результате выпадения осадков из морских или озерных вод в засушливых районах (гипс, ангидрит);

г. Железистый - в основном состоит из лимонита. и гематит;

час Марганцево-псиломелановые корки;

дж. Фосфатные — образуются реже (фосфориты).

Описание камня: Что вам нужно знать о них?

ГРАНИТ — интрузивная магматическая горная порода, зернистая по текстуре (название гранит происходит от латинского слова granum, что означает злак, зерно) и полностью кристаллизованная (полнокристаллическая). Кристаллы видны невооруженным глазом (фанеритовая порода).

МЕТОД ОБУЧЕНИЯ

Магма, проникающая из астеносферы в земную кору, изначально имеет основной состав. Эта магма образует огромные полости в земной коре, называемые батолитами. При расплавлении пород, в которых залегают батолиты, химический состав магм меняется с основного на кислый (увеличивается концентрация кварца). Длительное остывание этих кислых магм приводит к появлению магматических пород, основным свойством которых является полная кристаллизация.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

С химической точки зрения гранит — кислая горная порода, в составе которой содержится не менее 20% кварца (SiO2) и более 65% щелочных полевых шпатов (силикатов калия и натрия). Цвет гранита варьируется от белого, розового до серого и определяется его минералогическим составом. Светлые тона в толще пород принадлежат кварцу и щелочным полевым шпатам, а самые темные — биотиту (разновидность черной слюды) и роговой обманке (разновидность силиката из группы амфиболов).

Гранит представляет собой массивную горную породу (без явной внутренней структуры), с большим весом и большой твердостью, широко применявшуюся в истории человечества, особенно в качестве строительного материала. Массивность, большой вес и твердость также подтверждаются его исключительными физическими свойствами:

- средняя плотность составляет 2,65–2,75 г/см3, значения, которые требуют очень низкой проницаемости и водопоглощения (0,1–0,6%);

- прочность на сжатие очень высокая – около 200 МПа (мегапаскалей) или 140 - 210 Н/мм²;

- температура плавления гранитов составляет 1215 – 1260 °C;

- Твёрдость по шкале Мооса: 6 – 7;

- устойчивость к атмосферным воздействиям.

ИСПОЛЬЗУЕТ

Разнообразное применение (благодаря вышеупомянутым свойствам гранит имеет широкий спектр применения: строительный материал, здания, мосты, мощение, памятники и многие другие наружные проекты. Внутри помещений полированные гранитные плиты и плитка используются для столешниц, плиточных полов, ступеней или для других практических и декоративных целей).

Первое применение: строительный материал для пирамид, храмов, мавзолеев (поскольку отделка бордюров в древние времена была практически невозможна, использовались только блоки разных размеров, которые добывались в карьерах). Современное применение: надгробия, могильные плиты, объемный камень (разной толщины для разных целей), брусчатка, кухонные столешницы и т. д.

ИСТОЧНИК

Гранит — горная порода, широко распространенная на земном шаре. Страны с крупнейшими объемами производства и экспорта: Китай, Индия, Италия, Бразилия, Швеция и Испания.

В Румынии крупнейший гранитный карьер находится в Якобдеале в уезде Тулча, который известен еще со времен турецкой оккупации. Добываемый гранит имеет серый цвет с розовыми или розовыми оттенками с черными или сине-зелеными пятнами (так называемый гранит Якобделя, который, наряду с гранитом Мачина, является самым известным гранитом в Румынии).

базальт

БАЗАЛЬТ — вулканическая порода, образовавшаяся в результате быстрого остывания основной лавы (поступающей с очень больших глубин) на поверхности земной коры или вблизи нее. Это порода, очень распространенная на дне океана (она образует так называемую океаническую кору). На континентах он проявился только там, где произошли глубокие разломы, пересекавшие континентальную кору и достигавшие астеносферы (знамениты излияния базальта на огромных площадях в Индии, Сибири, Бразилии, Аргентине, Восточной Африке, на Гавайских островах, в Исландии).

Быстрое остывание основных лав делает базальт афанитовой породой (кристаллы, невидимые невооруженным глазом), иногда гипокристаллической (стекловидная масса с заключенными в ней кристаллами).

МЕТОД ОБУЧЕНИЯ

Под земной корой находится вязкий слой, состоящий из основных и ультраосновных магм, называемый астеносферой. Через глубокие трещины в земной коре или в местах контакта двух тектонических плит (тектоническая плита = часть земной коры, которая «плавает» на астеносфере) вещество из астеносферы может достигать поверхности, где оно внезапно остывает и образует основную породу, называемую базальтом. Основные лавы, бедные кремнеземом, очень текучи и обладают свойством течь на очень большие расстояния, образуя настоящие лавовые поля (Гавайские острова).

Внезапное охлаждение вызывает быструю кристаллизацию. По этой причине кристаллы не видны невооруженным глазом (афанитовая порода). Базальт — самая распространённая горная порода на планете, участвующая в формировании океанической коры (в целом) и континентальной коры (наряду с преобладающим гранитом). В древние геологические времена глубокие трещины, затронувшие континентальную кору, достигли астеносферы, что позволило основным магмам подняться на поверхность. Так произошли крупные излияния базальта, которые сегодня наблюдаются в Индии, Бразилии, Аргентине и Сибири.

Внезапное остывание основных лав вблизи поверхности коры приводит к появлению специфической структуры базальтов — столбчатой структуры (в большинстве случаев базальтовые столбы имеют шестиугольный профиль, реже могут иметь пятиугольный или четырехугольный профиль). Если лава достигает поверхности, то, застывая, она образует вид перекрывающихся пластин — еще одной структуры, характерной для базальта (также называемого пластинчатым базальтом).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: от темно-серого до черного;

Блеск: матовый

Твёрдость: 6–7 по шкале Мооса

Средняя плотность: 3 г/см3

Компактность: очень высокая (96%)

Пористость: очень низкая (это непроницаемая порода)

Устойчивость: очень хорошо выдерживает физическое воздействие (стирку, разрыв, удары), но легко деформируется под воздействием воды и воздуха (из-за железа в составе).

Химический состав: помимо SiO2 (порода с низким содержанием кремнезема 45–55%), базальт содержит многочисленные оксиды магния, кальция, железа, титана и алюминия.

ИСПОЛЬЗУЕТ

Разнообразное применение (благодаря своим свойствам): строительный материал в виде блоков, плит, бордюров или щебня (здания, насыпи, фундаменты, мощение, полы в кухнях, ванных комнатах, коридорах), памятники и скульптуры. В последнее время путем термической обработки получают так называемую базальтовую минеральную вату — хороший теплоизолятор, используемый в домах, построенных из дерева. Базальт также можно перерабатывать путем плавления в тканеподобные минеральные волокна с самым разнообразным применением (звуко-, теплоизоляционные и огнестойкие материалы).

ИСТОЧНИК

Базальт — горная порода, широко распространенная на Земле, а также на других планетах земной группы Солнечной системы (Меркурий, Венера, Марс) или на естественных спутниках, состоящих из камня (Луна).

Значительные запасы базальта обнаружены в Канаде, США, Аргентине, Бразилии, Индии, Южной Африке и России. В Румынии заслуживают внимания разработки карьеров в Ракоше (жудец Брашов) и Лукарете (жудец Тимиш), а также базальтовые колонны в Детунателе (туристическое направление в горах Апусени, уезд Алба).

МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ

МРАМОР

Мрамор — метаморфическая горная порода, состоящая в основном из кальцита (карбоната кальция) и полученная в результате метаморфизма известняка. Название происходит от греческого слова marmaros = блестеть.

С петрографической точки зрения мраморы представляют собой известняки или доломиты с хорошо развитыми кристаллами кальцита, что обусловлено метаморфическими процессами, которым они подверглись. Наиболее распространенные цвета мрамора: белый, серый, черный и красный, что, как правило, обусловлено содержащимися в нем примесями (красный и желтый — оксиды железа, коричневый — оксиды марганца, серый — графит и т. д.), а жилкование обусловлено многочисленными трещинами, которые впоследствии заполняются вторичным кальцитом.

МЕТОД ОБУЧЕНИЯ

Мрамор образуется из известняка, который меняет свои физические свойства под воздействием высоких температур и давлений в земной коре. В результате этих процессов известняк меняет свою текстуру и внешний вид. Этот процесс называется перекристаллизацией. Минералы, образующиеся из примесей, придают мрамору широкую цветовую гамму. Самый чистый по содержанию кальцита мрамор — белый. Мрамор, содержащий гематит, имеет красноватый цвет, содержащий лимонит — желтый, а содержащий серпентин — зеленый. Мрамор может быть и черным, но темные разновидности встречаются редко.

Мрамор невозможно легко разделить на листы одинакового размера, поэтому его добычу следует проводить с большой осторожностью. При добыче полезных ископаемых взрывчатые вещества не применяются, поскольку они могут привести к растрескиванию породы. Мраморные блоки добываются с помощью машин, которые прорезают траншеи и делают отверстия в скале. Границы мраморного блока шахтеры определяют путем рытья траншей и скважин. Разделение блока производится с помощью клиньев и специальных машин, полученные блоки разрезаются пилами на нужную форму и размер, после чего подвергаются отделке и полировке в соответствии с требованиями.

Итак, мрамор, который мы видим и которым любуемся в разных ситуациях, является результатом трудоемкого процесса добычи и обработки. Однако результаты оказались поразительными. Мрамор — самый востребованный натуральный камень благодаря своим физическим свойствам, многофункциональности и оригинальному внешнему виду.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общими физическими свойствами мрамора являются твердость, плотность, сжимаемость и т. д. Большинство видов мрамора (за очень немногими исключениями) обладают следующими характеристиками:

Твёрдость: 3–4 по шкале Мооса

Плотность: 2,55 - 2,7 кг/см³

Прочность на сжатие: 70 - 140 Н/мм²

Модуль разрыва: 12 - 18 Н/мм²

Водопоглощение: менее 0,5%

Пористость: очень низкая

С точки зрения химических свойств мраморы представляют собой кристаллические породы, состоящие в основном из кальцита, доломита или серпентина, а также других второстепенных компонентов, которые различаются в зависимости от происхождения.

ИСПОЛЬЗУЕТ

Применение: разнообразное (скульптура, строительный материал, надгробия).

ИСТОЧНИК

Мрамор встречается во многих местах по всему миру. Самый известный мрамор — каррарский (Италия). В мировом производстве мрамора доминируют четыре страны: Италия (крупнейший производитель), Китай, Индия и Испания.

Самый большой мраморный карьер в Румынии расположен в горах Пояна Руска, в уезде Караш-Северин. Карьер Рушита был введен в эксплуатацию в 1884 году. Добываемый здесь мрамор (мрамор Рушита) белый с розовыми, голубоватыми и серыми оттенками, плотный (98,11%), с мелко- и среднесахаристой структурой, его особое качество ценится за рубежом (экспортируется во Францию, Италию, США, Германию, Австрию, Венгрию, Египет). Для строительства Народного дома — нынешнего Дворца Парламента — было использовано 1 000 000 кубических метров мрамора, а также другие материалы.

СЛАНЕЦ (ГЛИНИСТЫЙ)

Глинистая порода, богатая мелким (глиной) и более крупным (песком) материалом с высокой степенью уплотнения. Это относительно твердая порода из категории метаморфических пород, образовавшаяся в результате преобразования отложений глины и мелкого песка в условиях сравнительно высокого давления и температуры.

МЕТОД ОБУЧЕНИЯ

Мелкие материалы, образующиеся в результате эрозии горных пород внутри континентов или извержений вулканов (вулканический пепел), переносятся различными агентами (воздухом, водой, ледниками) и откладываются в осадочных бассейнах (морях, океанах, озерах) в виде осадков (отложений). Сложные геологические процессы преобразуют эти осадочные отложения в осадочную породу, называемую глиной. Преобразуя эти глины в результате тектонического напряжения, возникающего в местах формирования гор, при слабом метаморфизме образуется сланец.

Основной характеристикой сланца является его развитая сланцеватость, или свойство распадаться на тонкие пластины под воздействием определенного давления.

Название происходит от ирландской провинции Ардес, где были добыты первые сланцы и привезены в Европу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средняя кажущаяся плотность: 2,6 - 2,8 т/м3 (сланец - плотная порода)

Водопоглощение: 0,1 - 0,6% (очень низкое, сланец подвергся значительной дегидратации из-за уплотнения, его пористость низкая; однако сланец нуждается в гидроизоляции)

Твёрдость по шкале Мооса: 6-7 (сланец — довольно твёрдая порода; алмаз считается самой твёрдой и имеет значение 10)

Пористость: низкая (из-за значительного уплотнения при формировании)

Изолятор: да (электрический)

Цвет: варьируется в зависимости от минералогического состава (от черного, если содержит органические вещества, до красного, если содержит оксиды железа); черный, серый, зеленый, пестрый (последний наиболее востребован и ценится), редко светлые тона.

Минералогический состав: часто состоит из кварца и глинистых минералов (мусковита или иллита), к которым в разных пропорциях добавляются другие минералы (биотит, хлорит, гематит — они придают сланцу зеленый или красноватый цвет). Органический состав: черные сланцы содержат органические вещества животного и растительного происхождения; иногда также появляются окаменелости из-за низкой степени метаморфизма.

ИСПОЛЬЗУЕТ

Различные варианты использования (ВНУТРЕННИЙ И НАРУЖНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ С ВЫШЕУПОМЯНУТЫМИ СВОЙСТВАМИ).

Первое применение: кровля, доски для письма для студентов, надгробия.

Современное применение: внутренняя облицовка (полы, потолки, стены) и наружные; гибкий сланец (тонкие листы, которые можно наносить на различные изогнутые формы и которые придают дополнительную элегантность, особенно элементам мебели).

оригинальный

Камень часто встречается на земном шаре.

- Крупнейший производитель в Европе – Испания; добавлены Великобритания, Франция

- Бразилия является вторым по величине производителем

- Индия (множество цветовых вариаций) и Китай – основные производители в Азии

- Румыния – месторождение сланца в Деве

Гибкий сланец представляет собой шпон толщиной 1–2 мм, ламинированный на полимерную композитную подложку, которая обеспечивает большую гибкость и прочность, что делает его пригодным для изогнутых форм. Вес варьируется от 2 кг/м2 до 2,2 кг/м2.

ОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ

ИЗВЕСТНЯК/ТРАВЕРТИН

Известняк — осадочная горная порода, преимущественно органического происхождения, состоящая из кальцита и арагонита (минералы карбоната кальция — CaCO3, но с разной кристаллизацией). Помимо вышеперечисленных минералов, известняки также содержат глину, кварц, гипс и доломит (карбонат кальция и магния).

Подобно мрамору, который образуется в результате метаморфозы известняка, известняки имеют очень разнообразную окраску, тесно связанную с примесями в породе (красный и желтый от оксидов железа, серый или черный, если они содержат органические вещества или марганец). Наиболее распространенными цветами являются белый и серый.

Как и большинство осадочных пород, большинство разновидностей известняка содержат зерна. В большинстве случаев эти гранулы представляют собой скелетные остатки морских организмов (преобладают кораллы и фораминиферы). Наиболее распространенные на земном шаре известняки — это рифовые известняки (рифы — это структуры, образованные кораллами).

Некоторые известняки вообще не содержат зерен, поскольку они полностью образованы путем химического осаждения кальцита/арагонита. Такие известняковые породы образуются в результате осаждения кальцита вследствие перенасыщения грунтовых вод карбонатом кальция. При определенных условиях температуры и давления воды, перенасыщенные растворенным кальцитом, начинают выпадать в осадок, в результате чего образуется разновидность известняка, которая в зависимости от своего происхождения носит разные названия. Карбонат кальция, осаждающийся в пещерах или устьях холодных источников, называется известковым туфом, а волокнистый на вид карбонат кальция, осаждающийся в устьях горячих источников, называется травертином.

Химические реакции, приводящие к разложению известняка, требуют присутствия в воде слабой угольной кислоты, которая очень едка по отношению к кальциту. Карбонат кальция при контакте с этой угольной кислотой превращается в бикарбонат кальция, который хорошо растворяется. Эта химическая реакция ответственна за деградацию известняка или травертина. В качестве строительного материала наиболее востребован известняк, содержащий большое количество кремния, этот минерал плохо растворяется, и долговечность известняка выше. Травертин подвергается специальной обработке, предотвращающей его разрушение под воздействием кислотных дождей при использовании в качестве наружного материала.

МЕТОД ОБУЧЕНИЯ

Таким образом, травертин представляет собой пористый известняк, образованный химическим осаждением, а не биотическими процессами (морскими организмами). Высокая пористость травертина обусловлена включением в известняковую массу органических остатков растений, которые со временем разлагаются и на их месте появляются те самые пустоты в скальном массиве, которые характеризуют травертин. При современной обработке травертина пустоты на поверхности породы заполняются специальным цементом.

В результате полировки травертин приобретает глянцевый вид, приближающий его по внешнему виду к мрамору. Цветовые вариации травертина более многочисленны, чем у известняка. Этот аспект делает его гораздо более востребованным строительным камнем, чем известняк (травертин — одна из пород, которая очень давно используется в качестве строительного материала, легко обрабатывается и имеет особые цвета).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Известняк, травертин (естественное состояние)

Твёрдость по шкале Мооса 3 – 4 3 - 4

Плотность: 2,5 – 2,7 кг/см3 2,71 кг/см3

Водопоглощение: ниже 1% высокое (из-за пустот)

Пористость: очень низкая высокая (из-за пустот)

Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям (не растворяется в воде)

слабая (механическая эрозия)

ИСПОЛЬЗУЕТ

Известняк с древнейших времен использовался в качестве строительного материала, являясь одной из самых распространенных осадочных пород на земном шаре (из известняковых блоков построены пирамиды в Египте, церкви и замки Средневековья, банковские учреждения, железнодорожные станции XIX-XX веков). Применение известняка весьма разнообразно: от цементной промышленности до сельского хозяйства (в качестве кальциевой добавки для снижения кислотности почвы) и фармацевтической промышленности (зубная паста, лекарства).

Травертин также имел древнее применение. Самая старая известная каменоломня находится в Италии (каменоломня в Тиволи, известная со времен Римской империи; добываемая здесь порода использовалась для строительства акведуков, виадуков, храмов, римских бань, амфитеатров, как в случае с Колизеем). Приятный внешний вид травертина (множество оттенков, чередующихся в виде полос) обусловил его использование в основном в качестве декоративного камня (мостовая, фасады зданий, столешницы для кухонь и ванных комнат, внутренняя облицовка стен). Его легко обрабатывать, современный вид строительного материала — это доски различной толщины в зависимости от назначения.

оригинальный

Травертин встречается во многих странах. Италия удерживает монополию на рынке травертина благодаря масштабам производства и качеству. Далее следуют Турция, Иран, Мексика и Перу. В Румынии заслуживают внимания травертиновые карьеры Джоаджиу и Карпинис. Триумфальная арка в Бухаресте, а также знаменитые скульптуры Бранкузи («Стол молчания» и «Ворота поцелуя») были выполнены из камней, добытых в этих карьерах.

неправильный

Песчаник — осадочная горная порода, образованная путем цементации песка. В зависимости от характера цемента песчаники могут быть рыхлыми или очень хорошо сцементированными. Большинство песчаников состоят из кварца или полевого шпата, поскольку это самые распространенные минералы в земной коре. Цвет песчаника очень разнообразен, как и песок имеет различные цвета: от черного до белого, желтого, розового, красного, зеленого, серого, пепельного, коричневого.

МЕТОД ОБУЧЕНИЯ

В генезисе разломов можно выделить два отчетливых этапа:

а) накопление песка в результате эрозии ранее существовавших горных пород. Песок может накапливаться в самых разных средах: реках, озерах, морских или океанических бассейнах, пустынях.

б) после накопления песок становится песчаником, когда он уплотняется давлением покрывающих его отложений и цементируется осаждением минералов, циркулирующих в растворе через пространства между частицами песка.

Цемент чаще всего изготавливается из карбоната кальция (известняка) или кремнезема (кремнистого песчаника, самого твердого песчаника).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

(действительно для силикатного песчаника, самого стойкого песчаника)

Цвет: разнообразный, обычно светлый (от желтого до белого)

Плотность: 2,3 – 2,4 кг/см3

Твёрдость по шкале Мооса: 6,5–7 (очень твёрдая порода)

Пористость: очень низкая

Водопоглощение: 1 – 1,2% (очень низкое)

Устойчивость к атмосферным воздействиям: очень высокая.

ИСПОЛЬЗУЕТ

Поскольку песчаник относительно легко поддается обработке, его использовали с древних времен (палеолит) в качестве строительного материала для домов, а также для изготовления различных инструментов и скульптур (статуэток божеств). Песчаник и сегодня используется как строительный материал с широким спектром применения: мощение, стены, фундаменты, поделочный материал или декоративный камень (фонтаны, арки, брусчатка, бордюры), памятники, статуи. Кремнистый песчаник применяется в стекольной промышленности путем измельчения.

оригинальный

Осадочные породы широко распространены на земном шаре (очень широко используются в Индии).

Вы можете заказать все эти виды камней на piatraonline.ro, чтобы ваши проекты были по-настоящему успешными, элегантными, но при этом очень прочными с течением времени.

Избирательная библиография

Анастасиу Н. (1987), Петрология осадочных пород, Edit.Tehnica, Бухарест

Mackenzie WS, Donaldson CH, Guilford C. (1988), Атлас магматических пород и их текстур, Longman

Радулеску Д. (1981), Магматическая и метаморфическая петрология. Редактировать. Дидактика и педагогика, Бухарест

Секламан М., Барзой С.К., Лука А. (1999), Магматическая петрология. Магматические системы и процессы, Ред. Университет, Бухарест